Herzlich Willkommen auf der Homepage der Gemeinde Kolitzheim

Acht typisch fränkische Dörfer in einer Gemeinde vereint.

Entdecken Sie auf unseren offiziellen Internetauftritt alles Wissenwerte über unsere lebendige Gemeinde im südlichen Landkreis Schweinfurt, im Herzen Unterfrankens.

Von aktuellen Neuigkeiten, Projekten, Bekanntmachungen und Veranstaltungen bis hin zu Informationen über unsere Geschichte, der politischen Gremienarbeit, der Verwaltung und den gemeindlichen Einrichtungen und das vielfältige Vereinsleben - hier finden Sie alles, rund um die Gemeinde mit seinen acht Gemeindeteilen Gernach, Herlheim, Kolitzheim, Lindach, Oberspiesheim, Stammheim, Unterspiesheim und Zeilitzheim.

Tauchen Sie ein und erleben Sie, was unsere Gemeinde so besonders macht.

Aktuelle Informationen und Bekanntmachungen

Herzliche Einladung zum Gemeindefest

Bauplatzverkauf in den Gemeindeteilen Herlheim, Kolitzheim, Lindach und Unterspiesheim

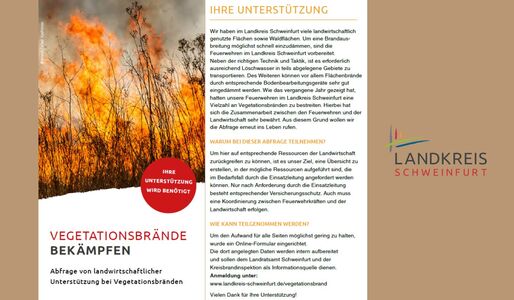

Einsatzplanung im Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen: Vegetationsbrandbekämpfung - Einbindung der Landwirtschaft

„Gemeindedialog“ macht Halt in Kolitzheim

Bundesfreiwilligendienstleistende/r (m/w/d)

16. Autofreier Sonntag im Fränkischen Weinland

Heimat - mehr als ein Gefühl

Demografischer Wandel und sozialer Zusammenhalt in ländlichen Regionen Bayerns

Ein Forschungsprojekt zum Mitmachen!